«En 1866, la Asociación Internacional de los Trabajadores reivindicó la jornada de ocho horas. Las condiciones anteriores eran insostenibles, y así se impuso lo que podríamos llamar la “teoría de los tres ochos” que ahora conocemos bien: un tercio del día dedicado a trabajar, otro tercio dedicado a dormir y un último al resto de la vida, si es que queda».

D. entró en la librería. Habló con los jefes y me miró con el rabillo del ojo derecho. Creo que no se acordaba de mi nombre, como casi nadie, y siguió subiendo las escaleras. Seguí editando, fichando cajas y cortándome torpemente con el cúter. Después de muchos pip pip pip, tres procesados de albarán y un error de la impresora, bajó. Vino directa a hablarme, tenía que ocupar todo su horario rutinario de visita sino recibiría una queja de los altos cargos. Ahí es cuando soltó la bomba.

«Si nos redefiniéramos hoy como seres humanos, diríamos que somos seres acelerados. No hablamos ya de hacer las cosas deprisa, inevitablemente, sino que tenemos la urgencia de manera física y, como de otros malestares silenciosos, no somos tan responsables. Es compartido y un poco forzado. Ojalá desactivable».

Me dijo que hacía muchos días que no me veía, que no podía entender mi horario porque nunca coincidíamos. Que se lo explicara, que le dijera los días que pasaba sentado delante de ese ordenador, ella lo quería saber, lo necesitaba. Le comenté mis cuatro días de oficina, mis dos descansos y el día del señor. Perpleja, se rio. Burlándose de una jornada considerada escueta, haciendo mofa así ya no solo de esos dos días perdidos, sino también de la que seguramente asuma como reducida; mi nómina.

«Como estamos sobre la faz de la Tierra solamente unos años, las esperas parecen cárceles provisionales. Y así, para evitar su derroche de tiempo, hemos ido ahorrando pequeños fragmentos: dormimos menos, escribimos mensajes resumidos, pasamos por la caja rápida del supermercado y vamos siempre al grano de lo que queremos contar. Pero hay un placer atávico en todo lo que se demora y no sale como estaba previsto».

Me preguntó si hacía algo más. Algo tenía que hacer, cómo podía pasarme dos días enteros sin trabajar, cómo podía tener la conciencia tranquila. Qué despropósito, qué disparate vivir así. La miré y le dije simplemente que no. No le conté que me pasaba los lunes en la panadería de mis padres, yendo a la farmacia a buscar las medicinas de mi abuela, que me sentaba con ella mientras preparaba la comida y me hablaba de sus recuerdos, que paseaba y recogía flores en el campo con tijeras y una bolsa de tela para llevárselas a la cocina. Le dije que no y se fue perpleja.

«Algunos buscan el sentido de la vida en el trabajo y lo encuentran. Creo que es porque hay un acuerdo tácito: casi todo el mundo piensa que una de las cosas más importantes es sentirse útil, por eso la humanidad se reproduce, por eso las personas se obligan a ejercer profesiones que les llenen y aporten algo a la sociedad, por eso caen por estrés en una depresión nerviosa y encuentran la salida volcándose en la causa que allí les llevó. Es nuestra enfermedad, pero como la tenemos todos apenas reparamos en ella».

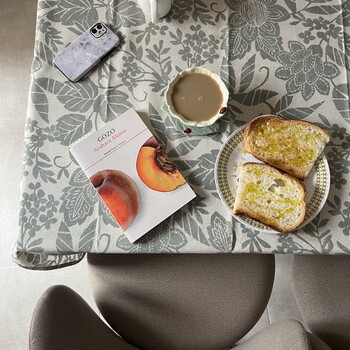

En Gozo de Azahara Alonso (2024, Siruela) la autora nos lleva de viaje a una pequeña isla de Malta, un lugar idílico para ir de vacaciones. Ahí empieza a reflexionar sobre su vida, sobre su trabajo y sobre el poco tiempo que este le deja para vivir. Una idea que persigue esta posibilidad tan mal vista que es el no hacer nada, ese placer que cada vez es más fácil perder en este mundo que nos consume.